在信息过载的全媒体时代,精准把握用户需求成为媒体提升传播效能的关键。融媒体管理平台中的用户画像分析系统,如同为媒体装上 “智慧眼睛”,通过对用户行为数据的深度挖掘与智能分析,构建起立体化的用户认知体系,为内容生产、传播分发和服务优化提供科学依据。

用户画像分析系统的核心能力在于全维度数据采集与整合。系统通过 SDK 工具包嵌入媒体旗下的 APP、网站、微信公众号等所有传播终端,实时捕捉用户的点击、停留、转发、评论等行为数据。当用户在新闻客户端浏览一篇关于乡村振兴的报道时,系统不仅记录阅读时长和是否完整读完,还会追踪其是否点击相关推荐文章、是否分享至社交平台等衍生行为。对于电视端用户,系统通过机顶盒数据识别观看频道、节目时长和换台频率,甚至能通过遥控器互动数据判断用户对某类话题的兴趣强度。这些分散在不同终端的数据,经清洗去重后汇入数据中台,形成覆盖 “PC 端 + 移动端 + 电视端” 的全渠道用户行为图谱。某省级融媒体中心的数据显示,该系统可日均采集 1200 万条用户行为数据,为精准画像奠定坚实基础。

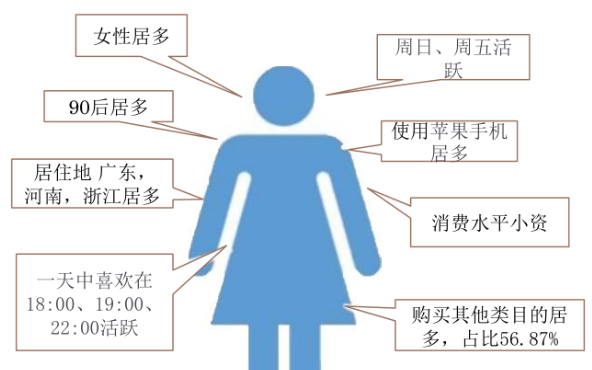

动态标签体系是用户画像的 “骨架”,支撑起对用户的立体化认知。系统采用 “基础属性 + 行为特征 + 兴趣偏好 + 价值标签” 的四维标签架构,其中基础属性包含年龄、性别、地域、学历等固定信息;行为特征涵盖阅读时段、常用终端、互动频率等动态数据;兴趣偏好则通过自然语言处理技术分析用户浏览内容的关键词,生成 “教育”“科技”“体育” 等二级标签及 “高考政策”“人工智能”“足球赛事” 等三级标签;价值标签则根据用户对付费内容的接受度、活动参与积极性等指标,判断其对媒体的忠诚度和商业价值。值得注意的是,标签体系并非固定不变,系统会每 24 小时自动更新标签权重,例如用户连续三天关注新能源汽车新闻后,“新能源汽车” 标签的权重会从 0.3 升至 0.7,确保画像始终反映用户最新需求。某都市报通过该标签体系,成功识别出 “25-35 岁女性 + 职场妈妈 + 关注亲子教育” 这类高价值用户群体,为专项内容策划提供精准指引。

在内容生产领域,用户画像分析系统实现了从 “经验判断” 到 “数据驱动” 的转变。系统定期生成《用户兴趣趋势报告》,通过词云图直观展示近期关注度上升最快的话题,当 “银发经济” 相关词汇的搜索量周环比增长 200% 时,编辑团队可据此策划《社区适老化改造现状调查》系列报道。更具创新性的是 “内容匹配度预测” 功能,记者完成初稿后上传系统,即可获得针对不同用户群体的接受度评分,例如一篇关于量子计算的深度报道,系统会提示 “科技爱好者群体匹配度 92 分”“中老年群体匹配度 35 分”,帮助编辑决定是否需要制作通俗版解读内容。某科技类媒体应用该功能后,其专业报道的平均阅读完成率提升 37%,同时通俗版内容的转发量增长近两倍。

精准传播优化是用户画像系统创造价值的核心环节。基于用户标签,系统可实现 “千人千面” 的智能推荐,当 “职场青年” 群体打开新闻 APP 时,首页会优先展示职场技能、城市生活等内容;而 “退休人群” 的首页则更多呈现健康养生、老年大学等资讯。在推送时机选择上,系统通过分析用户历史活跃时段,为不同群体定制推送时间 ——“夜猫子” 群体在 23 点收到新闻简报,“晨练族” 则在 6 点半获取早间资讯。针对重大主题报道,系统还能锁定特定地域用户进行定向推送,例如关于黄河生态保护的报道,会重点推送给黄河流域沿线城市用户。某地级市融媒体平台的实践表明,采用画像驱动的精准推送后,内容打开率提升 58%,用户留存率提高 29%。

用户画像分析系统还在服务升级方面发挥独特价值。通过分析用户未完成的操作行为,系统能识别潜在服务需求 —— 当用户多次浏览医保政策却未找到具体办理流程时,会自动推送《医保线上办理指南》;当家长群体集中查询学区划分信息时,平台会联合教育部门举办在线咨询会。

随着人工智能技术的迭代,用户画像分析系统正从 “描述过去” 向 “预测未来” 演进。通过构建用户行为预测模型,系统能提前 7-10 天预判用户兴趣变化趋势,为媒体策划提供前瞻性指引。未来,随着隐私计算技术的成熟,系统将在保护用户数据安全的前提下,实现跨媒体平台的用户画像共享,进一步提升媒体融合的协同效能,为构建 “全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体” 提供更强技术支撑。